目次

CB650R、日本の街にまもなく登場

ホンダのCB650Rが国内に投入されるというニュースは、モーターサイクルナビゲーターの中でも12月お伝えしていましたね。

↑CB650R〔海外仕様〕

年があけて1月21日、ホンダは予告通りCB650Rを2019年3月15日(金)に発売すると発表しました。

マシンの概要については、先の記事の中でもご紹介させていただいたところ。

ですが、今回は国内のホンダが正式にリリースした内容をもとに、国内仕様について改めてご案内をさせていただきます。

CB650R日本仕様ってどんな感じ?

もうすぐ発売となるCB650Rの国内仕様。

まずはその外観から見てみましょう。

デザインは渋くカワイイ

「NEO SPORTS CAFE」シリーズとして、兄貴分となるCB1000R譲りのアイコニックライトを備える「表情」は、

渋さをたたえつつも、どこか可愛らしい感じに見えます。

また、1974年登場のドリームCB400FOURに由来する4本の美しいエキパイの取り回しは、

「Honda伝統の直4のキャラクターを存分に味わってくれ!」

と主張しているかのようで、思わずその主張に耳を傾けたくなりますね。

EICMAで発表されたときに見た写真よりも、なぜかグッと引き締まった印象の国内仕様。

気になって、HONDAのEUサイト海外仕様との差を確認しましたが、諸元数値には差異はありませんでした。

強いて言えばその違いはフロントフォークのサイドリフレクターの有無やライトの方向といった微妙なものに限られるようです。

カラーバリエーションは?

正式発表となった国内仕様のカラーバリエーションは、上の写真の「グラファイトブラック」の他、

(キャンディークロモスフィアレッド)

(マットベータシルバーメタリック)

の2色を加えた計3色をラインナップ。

海外ではこのほかに、「マットジーンズブルーメタリック」というカラーも既にラインナップされているのですが、残念ながら国内仕様でのデビューならず。

なかなかセンスの良い色なので日本仕様としても、こちらのカラーの登場も期待するところです。

気になる性能は?

基本的にはCB650Fをベースに各部の熟成が計られたモデル。

↑CB650F

「NEO SPORTS CAFE」シリーズの一員としてどう磨かれていったのか?

その辺を探ってみたいと思います。

エンジンと制御系について

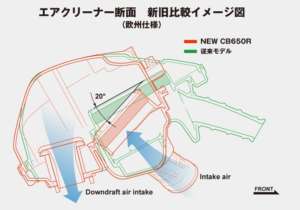

エンジン系ではまず、エアクリーナーを20°傾け、表面のメタルを廃止するなどで開口面積を1.7倍に増大して200g軽量化に成功。

エ

エ

さらに、左右のタンクサイドに設けられたシュラウドは、それぞれがチャンバーと一体になっており、

チャンバー内で吸気圧を増すことで、高回転まで一気に吹け上がっていく、直4らしいパワーフィールを実現させています。

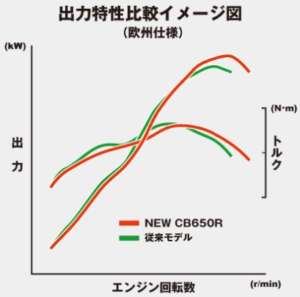

さらに排気系ではテールパイプ径を拡大。

テールエンドの角度を変えることによって、ライダーが排気音を楽しめるよう、音への演出も図られました。

これにより、市街地での扱いやすさに加え、直4の伸びの爽快感をアップ。

加えて、アシストスリッパークラッチがライダーの疲れを軽減するとともに、エンジンブレーキを使った急減速での後輪のホッピングを軽減。

さらに「Hondaセレクタブルトルクコントロール」(任意にON/OFF切り替え可能)が後輪のスリップを抑止してくれるので、より安全に快適なライディングを楽しむことができそうです。

フレーム・車体について

フレームはしなやかなスチールのと気勢を活かしつつ、ダウンドラフトの吸気に配慮した設計。

シートレールを短くすることで、軽量化&重心の集中を実現し、軽快なライディングを楽しめる工夫がされています。

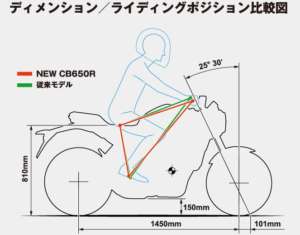

ディメンションとしては、CB650Fよりも若干ハンドル位置を下げ、ステップもバックスステップ化して位置を上げた形に。

アップハンドルのネイキットモデルとしての乗りやすさを確保しながら、スポーティーに操る楽しさを享受できるようにしているのがユニークです。

CB650Fでは320mmのウェイブディスクを装備、これを正立フォークに装着された2ポットキャリパーが掴むというフロント構成でしたが、

CB650Rではディスク径を310mmに落としながらも高い放熱性を維持。

倒立サスにラジアルマウントされた4ポットキャリパーがこれを掴むという形になっています。(ABS標準装備)

また、リアサスペンションはバネ下重量の軽減が図られ、

作動性と路面追従性が向上。

さらに、ホイールについても剛性の適正化を図りながら、

フロント440gリア530gの軽量化が図られ、ワインディングなどでは、より軽快なハンドリングを楽しむことができるでしょう。

こうしてみてみると、CB650Rには見かけ以上にHonda直4のスポーツマインドが盛られているという印象を受けますね。

インターフェイスや新機能について

メーター回りのデザインは、シンプルにまとめ上げられた反転液晶デジタル。

CB650Fよりも21mm薄型として、93gの軽量化。

シフトアップインジケーターも備える内容は、やはりスポーツ指向の表れですね。

テールデザインは兄貴分同様、シンプルなもの。

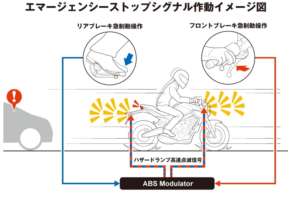

しかしここには「エマージェンシーストップシグナル」という新たなギミックが盛り込まれています。

これは、ABSがF/Rいずれかのブレーキで急制動を検知すると、ハザードランプの高速点滅+テールライト点滅で、後続車にいち早く危険を伝えるというもの。

恐らくタウンユースが多くなるであろう機体なだけに、この装備は有り難いものになってくれそうです。

CB650R諸元

| CB650R | |||

|---|---|---|---|

| 車名・型式 | ホンダ・2BL-RH03 | ||

| 全長(mm) | 2,130 | ||

| 全幅(mm) | 780 | ||

| 全高(mm) | 1,075 | ||

| 軸距(mm) | 1,450 | ||

| 最低地上高(mm) | 150 | ||

| シート高(mm) | 810 | ||

| 車両重量(kg) | 202 | ||

| 乗車定員(人) | 2 | ||

| 燃料消費率 (km/L) |

国土交通省届出値: 定地燃費値 (km/h) |

31.5(60)〈2名乗車時〉 | |

| WMTCモード値 (クラス) |

21.3(クラス 3-2)〈1名乗車時〉 | ||

| 最小回転半径(m) | 2.8 | ||

| エンジン型式 | RH03E | ||

| エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ直列4気筒 | ||

| 総排気量(cm3) | 648 | ||

| 内径×行程(mm) | 67.0×46.0 | ||

| 圧縮比 | 11.6 | ||

| 最高出力(kW[PS]/rpm) | 70[95]/12,000 | ||

| 最大トルク(N・m[kgf・m]/rpm) | 64[6.5]/8,500 | ||

| 燃料供給装置形式 | 電子式〈電子制御燃料噴射装置(PGM-FI)〉 | ||

| 始動方式 | セルフ式 | ||

| 点火装置形式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||

| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||

| 燃料タンク容量(L) | 15 | ||

| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング式 | ||

| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||

| 変速比 | 1速 | 3.071 | |

| 2速 | 2.352 | ||

| 3速 | 1.888 | ||

| 4速 | 1.560 | ||

| 5速 | 1.370 | ||

| 6速 | 1.214 | ||

| 減速比(1次/2次) | 1.690/2.800 | ||

| キャスター角(度) | 25゜30′ | ||

| トレール量(mm) | 101 | ||

| タイヤ | 前 | 120/70ZR17 M/C (58W) | |

| 後 | 180/55ZR17 M/C (73W) | ||

| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク | |

| 後 | 油圧式ディスク | ||

| 懸架方式 | 前 | テレスコピック式 | |

| 後 | スイングアーム式 | ||

| フレーム形式 | ダイヤモンド | ||

諸元出典元:本田技研工業株式会社/CB650R/スペック・サイズ

まとめ

乗れる人にしか乗りこなせないバイクを征服心で乗りこなし、どんなに車価が高くてもそれを挑んで買う。

そんな時代もあったねと、筆者もそれを懐かしむようになりました。

昨年春の統計によると、日本のバイク人口の平均年齢は52.7歳。

「スポーツマインドを捨てる気はないけれど、少しゆったりしたマシンに乗ってみようかな?」

そんな風にミドルクラスのバイクを選ぶ経年ライダーも多くなってきているようです。

また、最近では250㏄クラスからのステップアップにこのクラスのバイクが好まれているのだとか。

世界的にもその流れがあるのか、昨年のEICMAでホンダが発表したのはCB650Rを含むミドルクラスが中心。

やはり使い切れて楽しい車種が増えていくのは、ライダーとして歓迎されるべきことですね。

とはいえ、キレイなだけでなく、ピリッとしたスポーツマインドを持たせているのがホンダの素晴らしいところ。

このクラスの発展には、さらに期待するところです。

まもなく発売のホンダCB650R、価格は税込961,200円。

改元の10連休に間に合えばあなたは道の駅のスター。

遅くとも税率10%になる前には間に合わせたいですね。

画像出典元;本田技研工業株式会社/CB650R